| 故障 NAS からのデータ復旧について |

H.Kamifuji |

- はじめに

2004年から使用している NAS が遂に逝ってしまいました。壊れると何が保存されていたか気になるもので、復旧させたくなります。

壊れたのは、IO DATA の HDL-160U です。修理に出してもデータは保証されないし、160 GB では、再利用する価値も無いので、データを抜き出す事だけを目標にして復旧することにしました。

- とにかく HDD を取り出さす

- さあ!データの抜き出し、Windows PC に繋いで見た

案の定、Windows では、認識できず、読み出すことができなかった。このページで掲載されているように、Windows PC でも、読み取れるらしい。Linux で読み書きできそうなので、幸い我が家には、サーバーのバックアップ機に CentOS 6.7 機があるので、これを利用することにした。

- さあ!データの抜き出し、Linux PC に繋いで

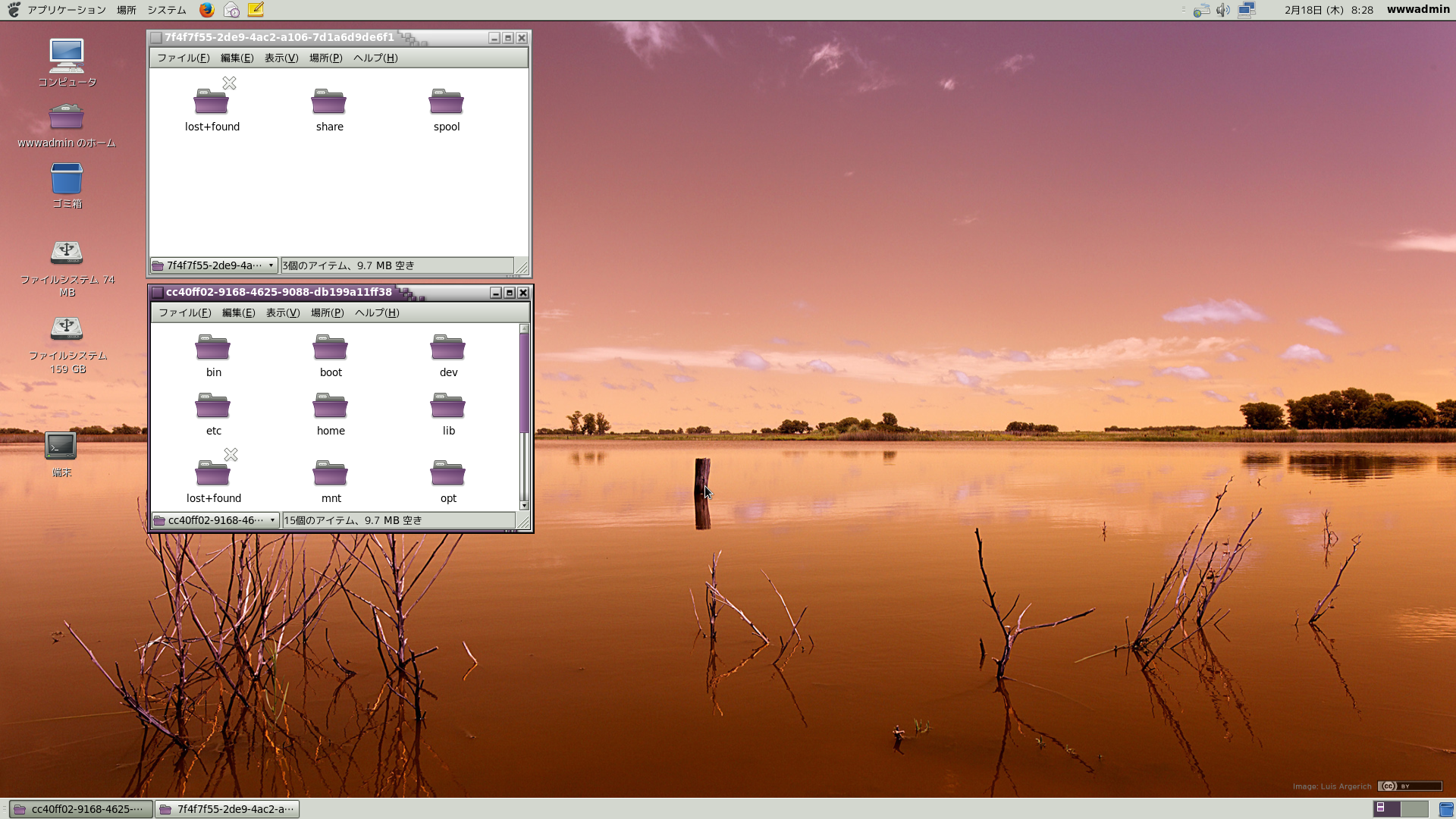

このHDD → USBを使って、Linux 機に繋いて見ました。すんなり、下記のように認識できました。

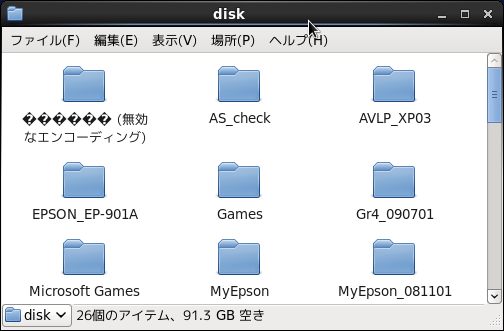

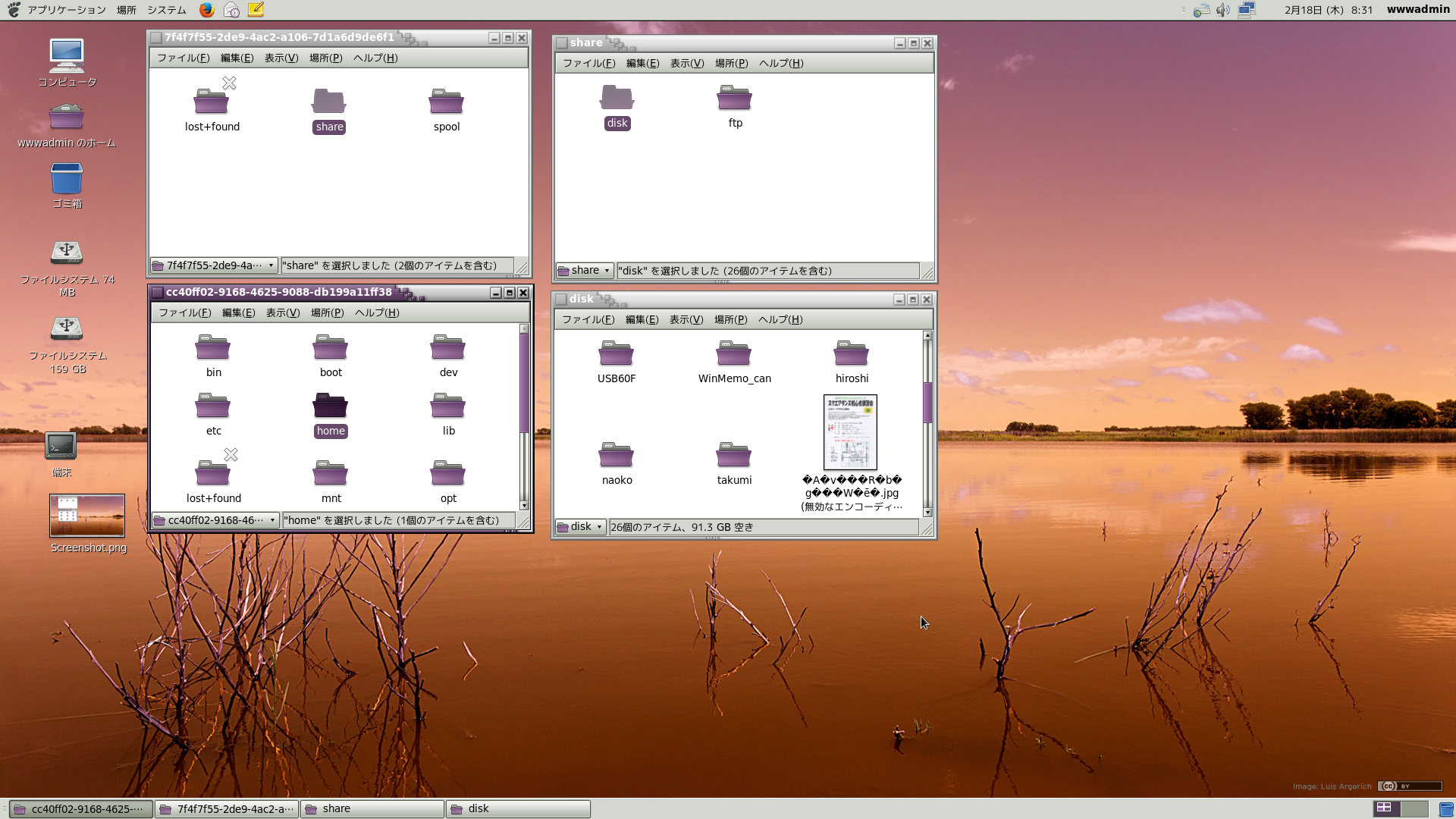

どうも samba で運用しているらしい。取り敢えず左上の share フォルダーから開いてみた。./share/disk/ にユーザ用データが保存されていることが分かりました。下図をみてください。

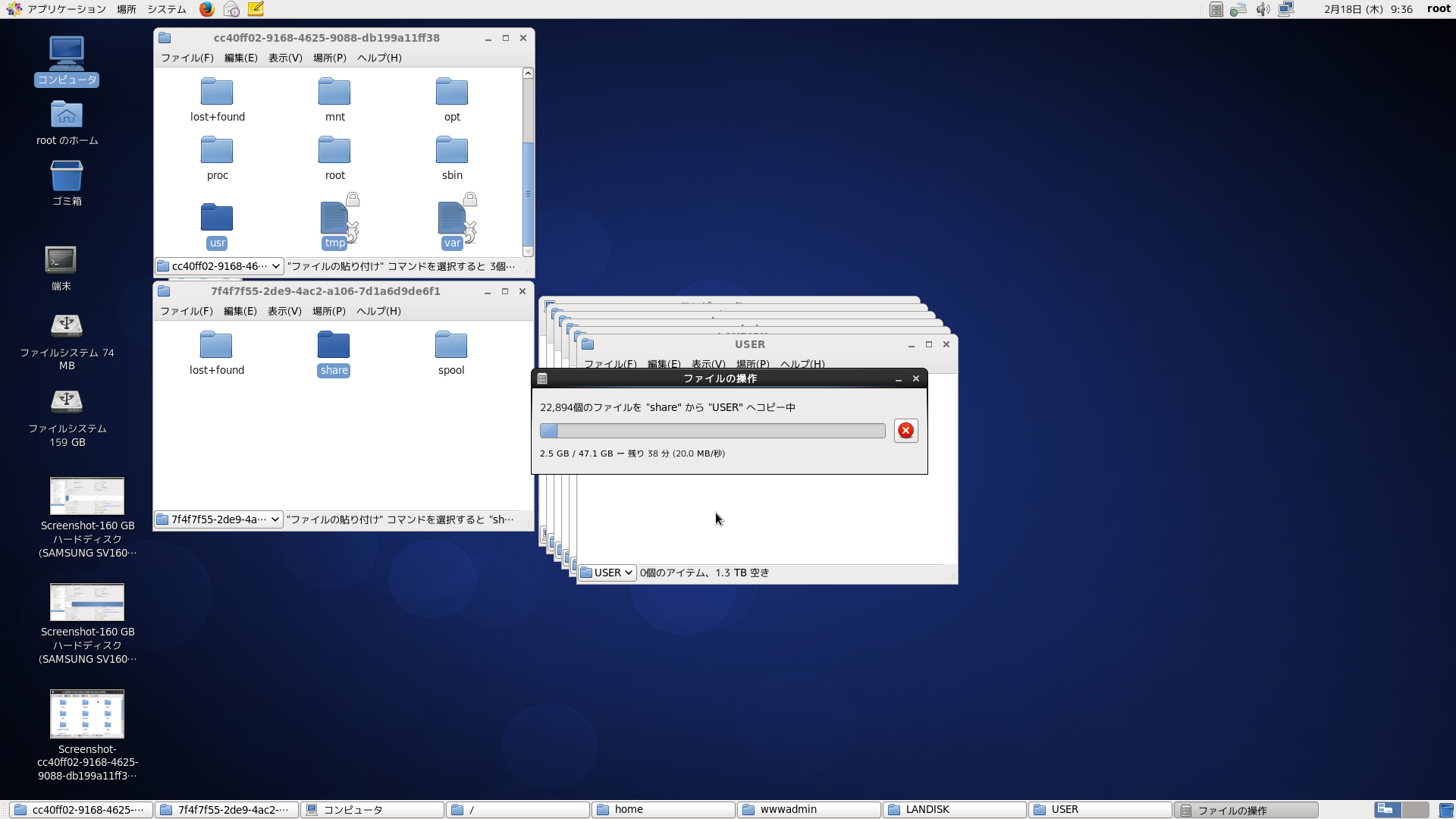

ここまで、一般ユーザで作業していたが、ファイルのオーナーが root と nobody のようなので、取りこぼしが無いように root でログインして作業することにした。

- HDD の構成を見てみよう

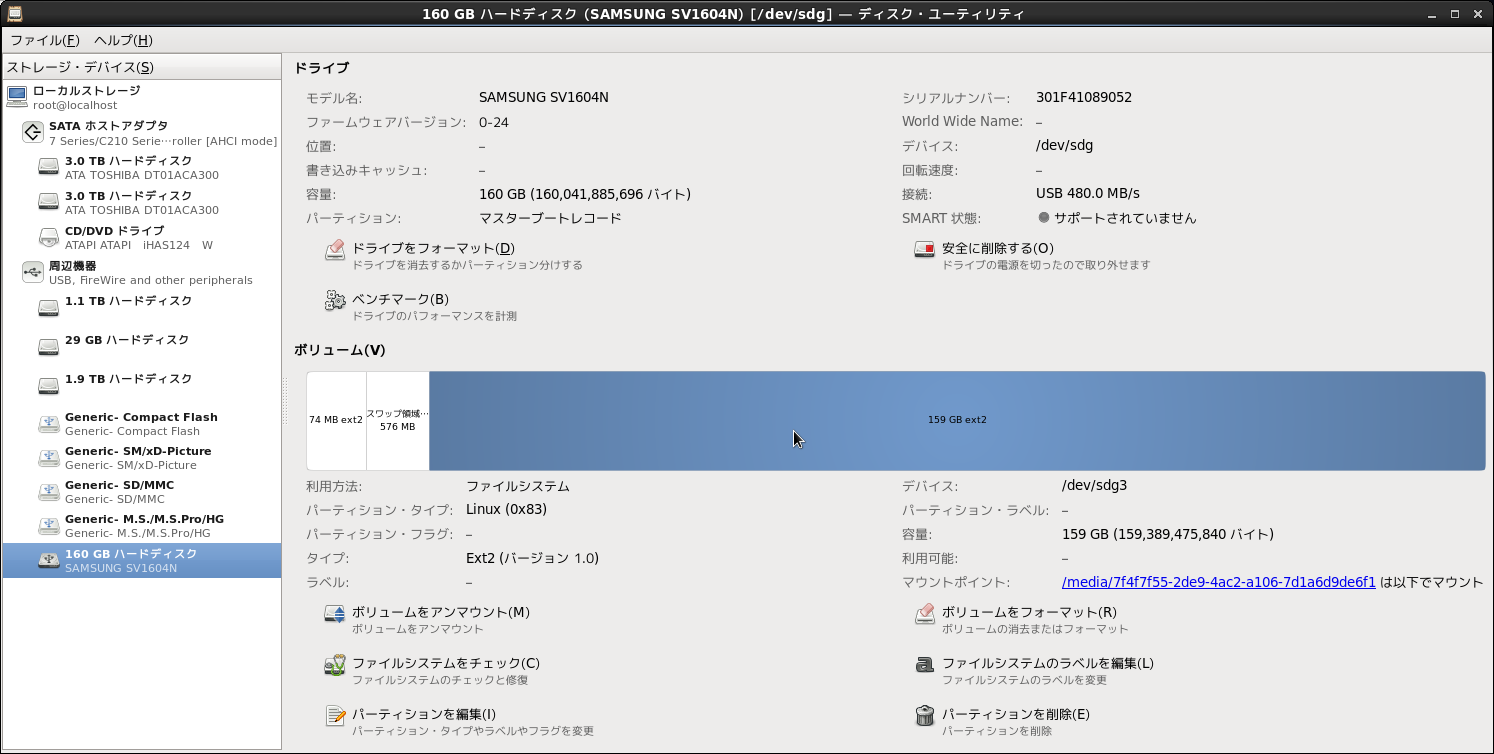

デスクユーティリティで、デスクの構成を見てみました。下図のように system , swap ,user の3個のパーティションで構成されています。

パーティションタイプは、Linux(0x83) Ext2(バージョン1.0) です。かなり前のタイプだ、現在( 2016 )は、Ext4 が主流です。

- データの抜き出し

- Windows 環境へのデータ移動について

データを抜き出した Linux 機には、samba がインストールされているので、簡単に移動できると踏んでいた。しかし、インストールされている samba では、サーバー側が UTF-8 クライアント側が CP932(Shift_JIS) に自動変換される仕掛けになっている。

そこで、NAS で使われている文字コードを調べてみると CP932(Shift_JIS) であることが分かった。いちいち UTF-8 に変換するのも、面倒なので、tar + gzip で固めて移動することにしました。

ただし、Windows 側で Lhaplus で解凍するのに、ファイルサイズが 4 GB の壁があり、小分けにして移動しました。